広東省は「海上シルクロード」の重要地域としても栄えました。以前に水の郷の逢简村で少し触れた経緯がありますが、絹織物産業の発展の歴史を象徴する場所が近所にあるので行ってきました。

【Check-point】

博物館は近所の順峰山公園の最南端にあります。地下鉄を使う距離でもないですし、天気も良かったのでサイクリングを兼ねて訪問しました。

Cycling ~(順峰山公園:湖畔北側)

【石牌坊】

公園のシンボル、大鳥居からスタートです。

【凯歌亭と木綿花】

木綿花が一番綺麗なシーズンかもしれません。

【汀芷园】

順峰山公園の中央北側に位置する、人気の庭園です。

【伏波橋】

青雲湖と桂畔湖の堺にある伏波橋。橋の先が桂畔湖でその湖畔南側沿いはDiamond-bayと呼ばれる高級別荘地になっています。

【盒子美術館】(盒子=箱)

途中に美術館があり、展示内容は定期的に入れ替わります。名前の通り建物は”箱”そのものです。

展示テーマは「霊暗の上」でした。(右上)

高校時代”美術”の成績は良い方だと自分では思っていましたが、よく解りませんでした。(汗)

【桂畔湖の南端】

南端に着きました。走って来た方向を振り返って1枚。いい運動です。

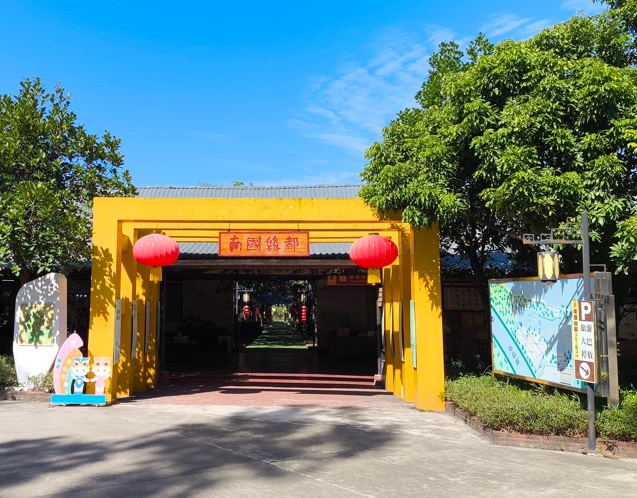

南国丝都博物館

【博物館入口】

ちっちゃ!

博物館というより「国道沿いの果物直売所?」のような門構えでした。。。

国家3A級観光指定地~なのに~

とりあえず入ってみましょう。

【桑のお酒】

入口で桑果酒というお酒の販売をしています。私は初めてでしたが、あとで調べると桑の実から造られた”マルベリー酒”というのは、日本でもかな人気のあるお酒のようです。

先の通路の両脇が博物館の本館です。

【繰糸器】(手前の白い玉がカイコです)

ちょっと古いですが、大竹しのぶさん主演の「あゝ野麦峠」という映画のシーンによく登場しました。富国強兵のころ命を落としながらも、過酷な労働条件の製糸工場で働いた女工さんたちの物語。

この設備の前で多くの女工さんが吐血するシーンを思い出します。(あ~年齢がバレる)

【はた織り機】

木製で人力式~明清時代に遡ります。よび名がわかりませんが、手前に足踏みの板があります。

【織り機】

こちらはかなり工業化された織り機のようです。織物産業と機械産業の同時発展を感じることができました。

【桑の葉と蚕】

小学生のころ、虫かごや小容器でカイコを育てたましたね。見た目は好きではなかったですが、織物の発展に大活躍したと思うと愛おしく思えます。

映画コジラに出てくるモスラは蚕でしたっけ?

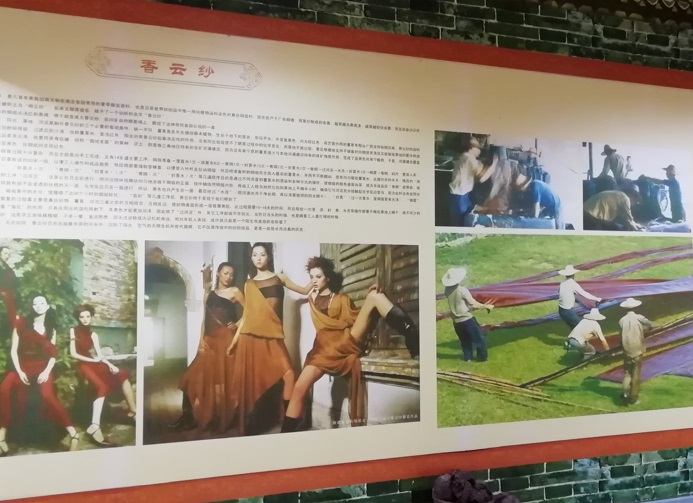

【順徳区特産:香雲紗の染め物】

嶺南の絹織物の発展と、この地順徳区で有名な染め物:「香雲紗」の歴史が重なります。

染料は天然素材:”薯莨”というイモの実です。

赤褐色系の渋い色味が特徴です。

【染色行程中の天日干し】

(注記:2020年に別の場所にある染色工場の写真です)

広東省特有の鉄分を含む泥(土壌)でコーティングし、何度も天日干しを繰り返します。

【絹の染め物展示販売所】 (博物館の別棟)

染料の香りが自然香料となり、染色時に自然に発生する染ムラが「雲」のようで、「香雲紗」とよばれるそうです。

スカーフやハンドバッグにも使われる高級繊維で、日本でもAmazonや楽天のネットショップで香雲紗の製品は多く販売されています。

個人的な好みを言えば、50歳~60歳代くらいで、少し細身の背筋がキュっと伸びた女性が召されると最高にカッコイイ服だと思っています。例えば、女優の萬田久子さんのような。。。

(私の好みはどうでもいいですね:失礼)

【桑の畑】

博物館の裏の敷地は「養蚕」に重要な桑畑が広域に広がっています。

【桑基魚塘】

(そうきぎょとう:右下パネル説明図)

桑の栽培、蚕の飼育、魚の養殖を合理的に組み合わせた耕作システムです。

食物連鎖の観点で、桑の葉→蚕の飼料→蚕の糞→魚の餌、泥→桑の成長。という生産循環で形成されています。システムはかつてユネスコから「環境保全金賞」を受賞しています。

【桑畑の裏手にある水門】

周辺の農業用水や先の”桑基魚塘”の水量を調整したと思われる水門。 とても古いです。

娯楽施設(遊園地)欢乐海岸

以前にMetroーF3の驹荣北路~欢乐海岸で少し紹介したレジャーランドの最寄り駅経由で帰ります~

【水門の脇の橋を渡って北側に移動】

写真の河遠方の突端に【順徳港】があります。

香港の尖沙咀(Tsim Sha Tsui)への直行Ferryもありますよ。

一日2便だけの運航だったと思いますが、香港中心部直結!なので順徳からは最も楽な移動手段だと理解しています。

【遊園地入口】

週末は多くの若い方々が遊びに来るようです。

【近代化の途中】

入園は無料なので遊園地を突っ切るのが近道ですが、スルーしてあえて外側を廻りました。

桑畑と絹の歴史を見た直後に、すぐ隣が近代化のプロセスにある光景が時間の経過を感じさせます。

前回夜景を掲載したので、昼間も撮影しておきます。

飲食街の鳥居

【飲食店の外観】

どのお店も嶺南の伝統的な建物の造りを再現しています。

蛇足になりますが、コブのような屋根は「镬耳屋」とか「锅耳屋」と呼ばれています。古代の鍋の取っ手(耳)がイメージです。

雨の多い広東省の防水防風、或いは風水的に建物内の「気」を高めるという考えがあります。

(写真左は南越王博物館の出土品を撮影)

逢简村では見ることが出来なかった絹織物の歴史を南国博物館で少し感じることが出来て有意義でした。香雲紗の服の値札を最初にみた時は、「高かっ!」と思いましたが、高級品である理由も理解できました。「解かっても手が出ません~!」が本音ですが。。。 失礼しました~

コメント