蓮花山の以前の地名は「石獅山」で東側の珠江は「狮子洋」と呼ばれ、この地の”石獅(獅子岩)”に由来します。伝説によれば、広州港に出入りする漁船や貿易船は、獅子石の前を通る際に速度を落とし、獅子石に礼拝して航海の安全を祈願したそうです。

採石場跡(東地区)

旅游区の目玉である採石場跡に向かいます!

(プチ)ジャングル探検のようです。

採石方法の跡?

古代ローマや古代エジプトなど、場所により異なる採石方法があるようですが、ほぼ等間隔で残る水平方向の刻み跡は、ここの採石方法の特徴を残すものなのか?と思います。(想像)

【飛鷹崖栈道】

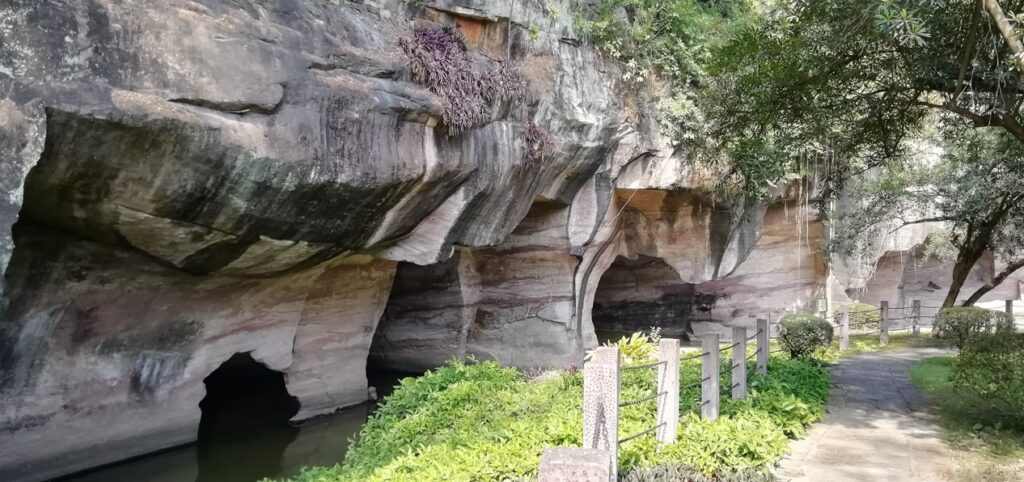

飛鷹古道は約200m。標高30〜60mの海蝕崖遺跡があり、約9000年前の海浪の浸食により形成されました。

石柱、石屏風など、自然の壮大な景観が広がっています。(説明書き引用)

【飛鷹岩】

文字の如く鷹が飛びたつ岩ということですね。

実はこの旅游区を訪れようと思ったきっかけが、このカッコいい名称でした。

(どうでもいいことですが)

別の国といいますか、別の惑星に来たかのようです。。。

すごい崖です。

雨水の跡で出来た縦縞模様がはっきりしています。

阪神タイガーズを連想してしまうという感性の乏しさ(汗)

断崖の上にある亭に来ました。

高所恐怖症?

見上げるより、見下ろす方が高く感じます。

崩れるのでは無いか?という子供のような不安が。。。でも、マジこわいです。

平地の民家が更に低い位置に見えます。

(くらくら)

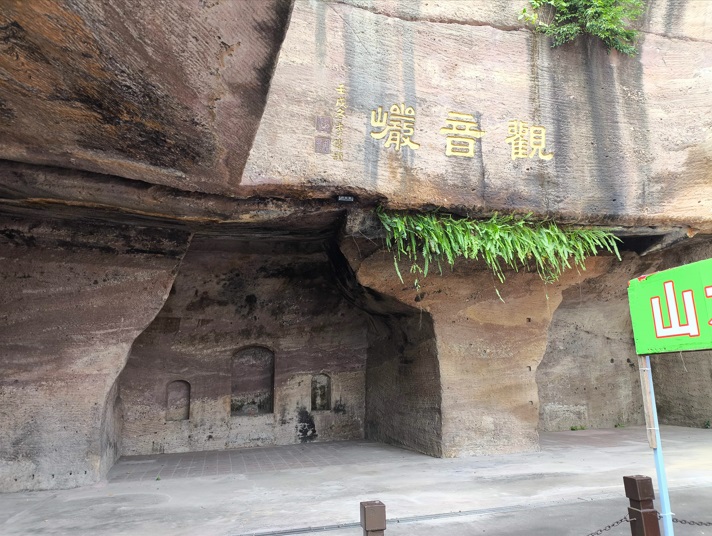

【観音岩】

採石によって残された石室で、かつては観音菩薩を祀っていたそうです。

【獅子岩】(Lion Rock)

冒頭に記述した獅子石は長さ10mほど。波の侵食によってできた海蝕洞が残っています。地質学の分析によれば、約8000年前の蓮花山は島であり、獅子石は海岸線上の礁石だったとされていています。(説明書き引用)

自然が造った蓮花山の守護神という事ですね。

【八仙岩】

採石場景観の中で最大の岩洞。伝説によれば、何仙姑(かせんこ)を含む8人の仙人は、美しい景色や神秘的な奇岩、洞窟を気に入り、ここで修行していたと言われています。また、彼らは採石場で働く人々に鍼灸を施し、病気を治療していたとされています。(説明書き引用)

【浴仙池】(Yuxian Pond)

”山は高くなくても、仙人がいれば名を馳せる”

浴仙池は、仙女の何仙姑が沐浴し、衣服を整えた池とされています。

【峭壁飛榕】

写真では分かり難いですが、長い榕樹の根が崖に垂れ下がっています。

峭壁飛榕を直訳すると「飛ぶガジュマルの断崖」となります。 解るような解らないような?

【碧蓮池】(Lotus Pool)

石壁に囲まれた清澄な池。仙女:何仙姑の石像があります。伝説によると、何仙姑は採石場で働く人々の過酷な労働を見て、”一輪の蓮花”を摘んで山に放ったそうです。その瞬間、廃墟となっていた採石場は清らかな泉に変わったと言われています。

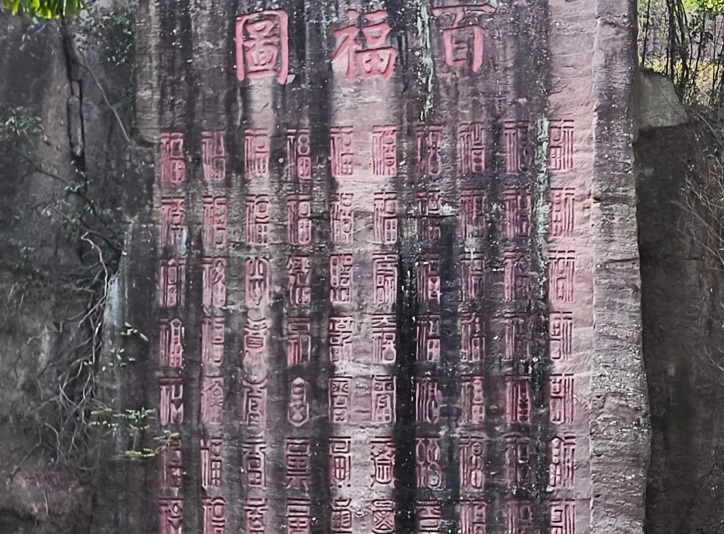

【百福図】

「福」の字が101種類の書法で描かれています。「全ての福が具現化される」という事らしいです。

はい、もちろん拝ませて頂きました(笑)

景色が開けてきました。先に湖が見えます。

【燕崖洞天】

岩ばかりが続きましたが、水の透明度も含めてこの場所が最も美しいと感じました。手前に突起した崖の上に亭があります。採石場に来てタカ、ライオン、ツバメと来ました。

【燕子亭】

ツバメは飛んできませんでしが、それを連想させる景色です。

この場所からも東側遠方に獅子洋が見えます。

採石場を”睡蓮”と見立てた感覚が少し理解できるような気がします。

旅游区西側

【南天門】

大量の石材がこの門を通じて運び出された採石場の運搬通路だったとされています。

18世紀末、著名な画家トーマス・ダニエルがこの地を訪れて描いた絵に、200年以上前の南天門や蓮花塔が描かれているそうです。

(現在は香港芸術館に所蔵)

【睡蓮の展示場】

南天門の脇で睡蓮展なるものが開催されていました。

別植物の柵がスイレンの花のデザインのようです。

”傾いてしまっている”と思いきや、全ての柵がほぼ同じ角度に傾いていました。あえて傾けて造られたのでしょう。

【蓮花湖】(サギの生息地)

蓮花湖は約52,680㎡で、1991年から白鷺や灰鷺が湖辺の茂みで餌を求めて飛来し、一部はそこで生活し繁殖を始めました。現在では約3,000羽がこの地で生息しているとのことです。

【蓮花仙子】

蓮花湖のほとりにある白大理石の彫像は、高さは約14m。風になびくような形と蓮の花を手にしています。旅游区のシンボルの一つです。

採石跡(南地区)

旅游区南門を目指して南下します。

(この日の出口に設定していたので、最終エリアです)

【無底洞】

伝説によるとこの地に住む木こりが、この塘口近くで荷物を運ぶための担ぎ棒を塘内に落としてしまいました。塘口から水面まで5、6mあり、拾い上げる手立てなく諦めました。しかし、翌日その担ぎ棒が海辺近くで見つかり、この石塘が海と繋がっているという話が広まったとの事。無底洞の水面の高さは雨季でも乾季でもほとんど変わらず、底が見えないほど深く、無尽蔵に水を取ることができると言われています。

見応えありありです

【地質災害展示】

2018年9月の「山竹」台風時、暴風雨の影響で、上部の石窟の岩体が崩れて一部崩落。

この場所はそのまま保存され、地質災害展示点となっています。(比較的最近ですね)

やっぱり、崩れることもあるんですね~

ひぃ~!

【白象山】(どっちが頭?)

象は怠けず働くことから、過酷な採石労働の中でも「決して怠けず、着実に行動する」という教訓だったとされています。

(線を引いてみましたが、なんか違うなぁ?)

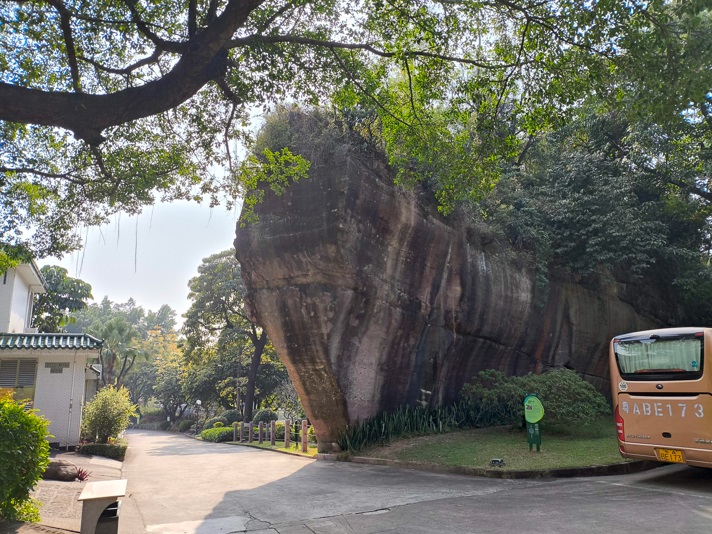

【宏船】(こちらは船に見えます)

石材は船で運ばれましたが、海が荒れた時には、沈没することもありました。伝説によると、宏船は普賢菩薩がこの地を訪れ、石を船に変えたと言われています。それ以来、石を運ぶ船の運力が増し、安全に運ばれるようになったそうです。

(説明書引用)

【観音古廟】

採石跡に廟がありました。

採石された石が珠江デルタ地帯の各地に運ばれ、宗祠や寺院、古い村落などに届けられた訳ですが、削られた場所にも廟があるとは、一石二鳥ならぬ「採石二鳥?」とも言えますね。

旅游区を離れる間際に、お手洗いの横の小池に美しくさいているスイレンを見ました。

別れを惜しんでくれているようで、妙にかわいいと感じました♡

旅游区の外は再び静かな田舎町です。

駅を目指して帰ります。

古い寺院や廟を訪れる機会がこの先もあると思いますが、訪問する場所に於いてこの古代採石場の石材と繋がるようなものと出会えたらよいなぁと思いました。昔の人々の思いが少し伝わった気がします。 失礼しました~!

コメント